En su momento ya hablamos de la legitimidad, pero ¿qué pasa cuando no queda ya? ¿Qué pasos da de ahí a la revolución y qué implica esta? El desapego por lo público, la corrupción, el rechazo de los partidos políticos y las formas sistémicas, la oposición contra las élites… todo ello son el caldo de cultivo óptimo para una deslegitimación del sistema y si, ¡sorpresa! Hoy en día rápidamente avanzamos por ese camino a nivel global, con todo lo que ello implica.

En su momento ya hablamos de la legitimidad, pero ¿qué pasa cuando no queda ya? ¿Qué pasos da de ahí a la revolución y qué implica esta? El desapego por lo público, la corrupción, el rechazo de los partidos políticos y las formas sistémicas, la oposición contra las élites… todo ello son el caldo de cultivo óptimo para una deslegitimación del sistema y si, ¡sorpresa! Hoy en día rápidamente avanzamos por ese camino a nivel global, con todo lo que ello implica.

Lo primero que ocurre en una situación de deslegitimación del sistema político, económico y social es que aumentan los discursos que el sistema hubiera considerado extremos. Estos discursos radicales ofrecerían nuevas lógicas y formas de hacer las cosas completamente diferentes a las que imperan en el momento en el sistema, sosteniéndose sobre el fracaso percibido por todos de las políticas imperantes en ese momento. Esto no tiene por qué ser malo al igual que cualquier cambio social y la Revolución Francesa y la Norteamericana son ejemplos de esto, pero también lo es el ascenso de Hitler, el de Mussolini o la Revolución Rusa (con todas sus luces y sombras). Una desligitimación del sistema actual podría extenderse de modo global (la Primavera Árabe es un ejemplo perfecto de esto), de modo que todo el sistema internacional se viese cuestionado en su funcionamiento y organización, cambiando los paradigmas que lo guían o desapareciendo en su conjunto.

El videoblog de

El videoblog de  A menudo, se oye a las distintas instituciones señalar que hace falta realizar cambios estructurales profundos en la economía, en la organización del Estado del Bienestar, o en cualquier otro aspecto de la sociedad. Y que estos cambios, cada vez, son más urgentes. El Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, la ONU… todos ellos se pronuncian frecuentemente en este sentido. Sin embargo, al final nunca se producen. ¿Por qué?

A menudo, se oye a las distintas instituciones señalar que hace falta realizar cambios estructurales profundos en la economía, en la organización del Estado del Bienestar, o en cualquier otro aspecto de la sociedad. Y que estos cambios, cada vez, son más urgentes. El Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, la ONU… todos ellos se pronuncian frecuentemente en este sentido. Sin embargo, al final nunca se producen. ¿Por qué? En principio, es probable que la respuesta a esta pregunta parezca obvia: un ser humano es una persona, nacida de otra persona, con 46 cromosomas en su ADN, etc. Ciertamente, esto es verdad, pero si echamos un vistazo a la historia y al futuro, veremos que esta definición no siempre estuvo tan clara, ni volverá a estarlo. Así, hace siglos, no se consideraba humanos/personas a la gente de color, que se creía que eran poco más que animales sin alma. Hoy, por fortuna, esa visión la consideramos errónea y limitada y la hemos modificado, porque deja fuera a una gran parte de la especie humana pero, ¿acaso las definiciones actuales cubren todo lo que corresponde?

En principio, es probable que la respuesta a esta pregunta parezca obvia: un ser humano es una persona, nacida de otra persona, con 46 cromosomas en su ADN, etc. Ciertamente, esto es verdad, pero si echamos un vistazo a la historia y al futuro, veremos que esta definición no siempre estuvo tan clara, ni volverá a estarlo. Así, hace siglos, no se consideraba humanos/personas a la gente de color, que se creía que eran poco más que animales sin alma. Hoy, por fortuna, esa visión la consideramos errónea y limitada y la hemos modificado, porque deja fuera a una gran parte de la especie humana pero, ¿acaso las definiciones actuales cubren todo lo que corresponde? Hoy por hoy, el constructivismo en sociología es probablemente el paradigma dominante, o al menos el principal. Ante la superación del funcionalismo y los límites de la teoría actual sobre el conflicto, el constructivismo surge como un modelo teórico de explicación de la realidad que permite combinar la perspectiva macro/estructural, con la perspectiva individual y el conflicto en la realidad social. Autores como Foucault o Latour han sido destacados miembros de esta corriente, que se ha extendido de la sociología general a corrientes y disciplinas como las

Hoy por hoy, el constructivismo en sociología es probablemente el paradigma dominante, o al menos el principal. Ante la superación del funcionalismo y los límites de la teoría actual sobre el conflicto, el constructivismo surge como un modelo teórico de explicación de la realidad que permite combinar la perspectiva macro/estructural, con la perspectiva individual y el conflicto en la realidad social. Autores como Foucault o Latour han sido destacados miembros de esta corriente, que se ha extendido de la sociología general a corrientes y disciplinas como las  El tema de las clases sociales y la desigualdad dentro de la sociedad es uno de los temas clásicos de las ciencias sociales y la sociología, y uno que ha evolucionado mucho con el tiempo. Así que vamos a echarle un vistazo, empezando el argumento en la Edad Media. Como sabemos, en el siglo X existían básicamente tres clases sociales o estamentos: el clero, la nobleza, y el campesinado. Si avanzamos los siglos, a finales de la Edad Media comienza a establecerse la cuarta clase, fruto del crecimiento en importancia de las ciudades como núcleos de comercio: llegaba la era de la burguesía.

El tema de las clases sociales y la desigualdad dentro de la sociedad es uno de los temas clásicos de las ciencias sociales y la sociología, y uno que ha evolucionado mucho con el tiempo. Así que vamos a echarle un vistazo, empezando el argumento en la Edad Media. Como sabemos, en el siglo X existían básicamente tres clases sociales o estamentos: el clero, la nobleza, y el campesinado. Si avanzamos los siglos, a finales de la Edad Media comienza a establecerse la cuarta clase, fruto del crecimiento en importancia de las ciudades como núcleos de comercio: llegaba la era de la burguesía. Las culturas de las diferentes partes del planeta están en permanente cambio a lo largo de la historia, a diferentes ritmos según las circunstancias específicas de cada una de ellas. Desde el ascenso de la globalización, estos patrones de cambio se han ido acelerando en gran parte del globo. Esto es en parte debido a que el cambio tecnológico ha ido ganando velocidad también, y con ello impone modificaciones en la sociedad a medida que los nuevos productos tecnológicos se establecen y expanden entre los ciudadanos, ofreciendo nuevas opciones, acciones y riesgos y, con ello, cambiando su forma de ver el mundo.

Las culturas de las diferentes partes del planeta están en permanente cambio a lo largo de la historia, a diferentes ritmos según las circunstancias específicas de cada una de ellas. Desde el ascenso de la globalización, estos patrones de cambio se han ido acelerando en gran parte del globo. Esto es en parte debido a que el cambio tecnológico ha ido ganando velocidad también, y con ello impone modificaciones en la sociedad a medida que los nuevos productos tecnológicos se establecen y expanden entre los ciudadanos, ofreciendo nuevas opciones, acciones y riesgos y, con ello, cambiando su forma de ver el mundo. El Gobierno mueve sobres llenos de dinero sin que nadie pueda hacer nada. La Iglesia tiene Cardenales que se envenenan unos a otros y desfalcan dinero del Banco Vaticano. Las empresas se mueven a paraísos fiscales. Y esto todo y más, ¿cómo se detiene? La clave para ello es lo que en inglés se llama accountability, que podría traducirse como “rendir cuentas” y que significa, a grandes rasgos, que haya alguien ante quien todo el mundo tenga que responder.

El Gobierno mueve sobres llenos de dinero sin que nadie pueda hacer nada. La Iglesia tiene Cardenales que se envenenan unos a otros y desfalcan dinero del Banco Vaticano. Las empresas se mueven a paraísos fiscales. Y esto todo y más, ¿cómo se detiene? La clave para ello es lo que en inglés se llama accountability, que podría traducirse como “rendir cuentas” y que significa, a grandes rasgos, que haya alguien ante quien todo el mundo tenga que responder. Quizás, de todos los temas por los que se ha debatido en política, el de la libertad sea uno de los que más ríos de tinta haya vertido. Desde los antiguos discursos griegos a favor y en contra de los tiranos o de la democracia, a la redefinición de la libertad en la Edad Media, la posterior reconstrucción en la Ilustración, y su conversión en pieza central del discurso del individuo y del Estado a partir de entonces. Hoy en día, pocos discursos, debates y autores escapan a discutir el significado y los límites de la libertad, y a lo largo de los años este es un tema que ha aparecido muchas veces en este blog. Pero, tras tanto tiempo, es hora de retomarlo y volver a analizarlo.

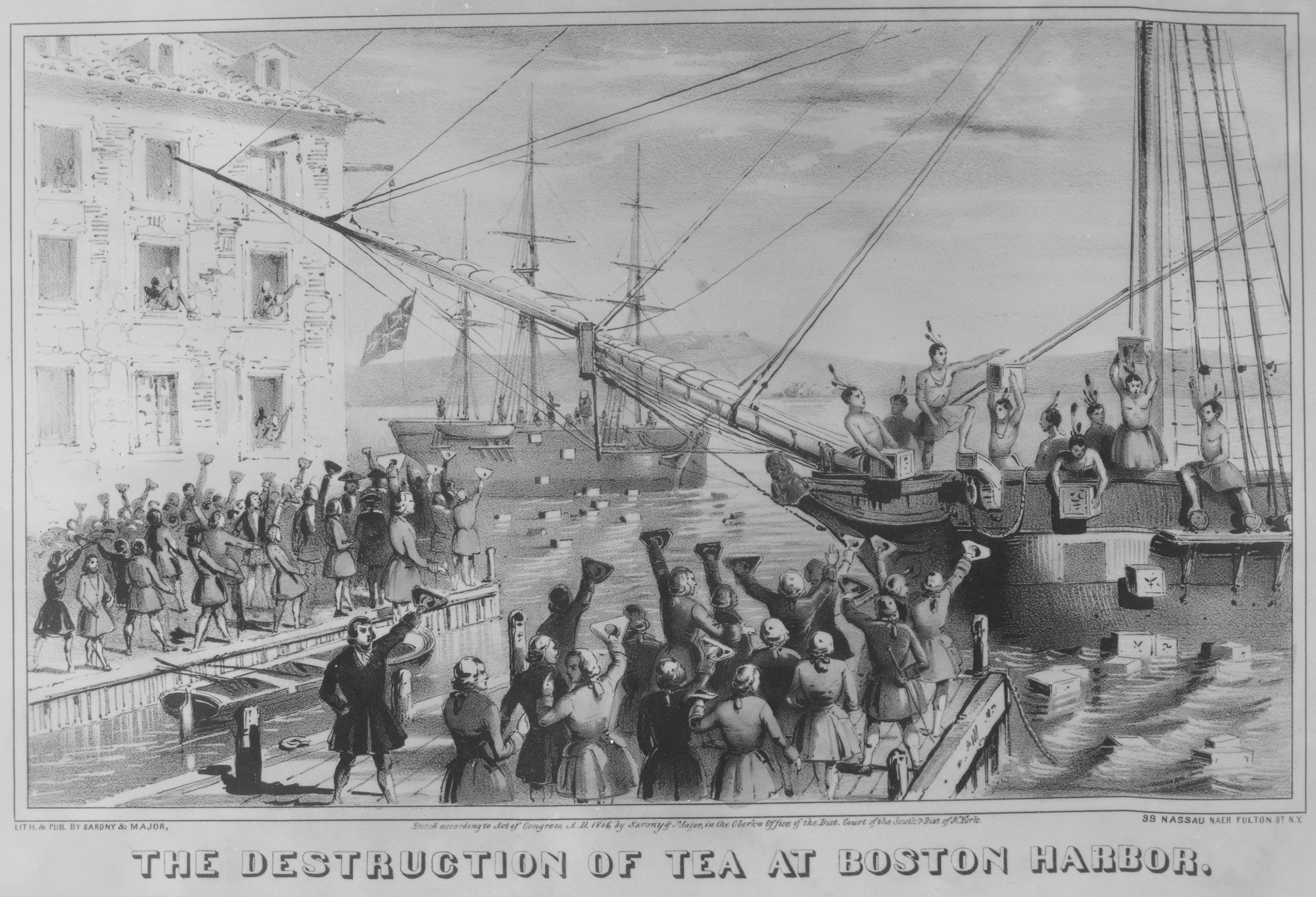

Quizás, de todos los temas por los que se ha debatido en política, el de la libertad sea uno de los que más ríos de tinta haya vertido. Desde los antiguos discursos griegos a favor y en contra de los tiranos o de la democracia, a la redefinición de la libertad en la Edad Media, la posterior reconstrucción en la Ilustración, y su conversión en pieza central del discurso del individuo y del Estado a partir de entonces. Hoy en día, pocos discursos, debates y autores escapan a discutir el significado y los límites de la libertad, y a lo largo de los años este es un tema que ha aparecido muchas veces en este blog. Pero, tras tanto tiempo, es hora de retomarlo y volver a analizarlo. Es 1775, y el descontento se puede sentir en las trece colonias que el Imperio Británico tiene en norteamérica. Quieren representación en el Parlamento Británico, o sino se niegan a pagar los impuestos: el lema es “no taxes without representation”. Los británicos intentan comprar a los colonos por medio de té muy barato pero con impuestos, y nos encontramos de pronto con el Motín del Té que da comienzo a la Guerra de Independencia.

Es 1775, y el descontento se puede sentir en las trece colonias que el Imperio Británico tiene en norteamérica. Quieren representación en el Parlamento Británico, o sino se niegan a pagar los impuestos: el lema es “no taxes without representation”. Los británicos intentan comprar a los colonos por medio de té muy barato pero con impuestos, y nos encontramos de pronto con el Motín del Té que da comienzo a la Guerra de Independencia. Como cualquiera que siga las noticias ligeramente sabrá, en mayo son las elecciones europeas y, ante ellas, se plantean una serie de situaciones muy importantes. El conjunto del proyecto europeo está puesto en duda por muchos sectores políticos, desde los euroscépticos a los populistas, y estas elecciones son vistas a menudo como un plebiscito sobre el conjunto de la UE, donde el temor al crecimiento de los partidos anti Unión podría crear un Parlamento y una Comisión que dificulte muchísimo el funcionamiento de la organización. Pero no voy a hablar de eso hoy, sino de personalismo, política nacional y política europea.

Como cualquiera que siga las noticias ligeramente sabrá, en mayo son las elecciones europeas y, ante ellas, se plantean una serie de situaciones muy importantes. El conjunto del proyecto europeo está puesto en duda por muchos sectores políticos, desde los euroscépticos a los populistas, y estas elecciones son vistas a menudo como un plebiscito sobre el conjunto de la UE, donde el temor al crecimiento de los partidos anti Unión podría crear un Parlamento y una Comisión que dificulte muchísimo el funcionamiento de la organización. Pero no voy a hablar de eso hoy, sino de personalismo, política nacional y política europea. Hoy estrenamos nueva sección dedicada a la investigación. Y es que, de un tiempo para aqui, cada vez más se han ido popularizando las encuestas online a medida que se ha visto que son metodológicamente sólidas, lo cual ha abierto un muy interesante espacio de investigación para mucha gente con escasos recursos (estudiantes, doctorandos, etc.). La idea en esta sección es darles difusión a sus trabajos, al menos los que me lleguen, de modo que sus encuestas tengan el máximo número de respuestas posibles y, en la medida de lo posible, estas respuestas vengan de distintos grupos sociales.

Hoy estrenamos nueva sección dedicada a la investigación. Y es que, de un tiempo para aqui, cada vez más se han ido popularizando las encuestas online a medida que se ha visto que son metodológicamente sólidas, lo cual ha abierto un muy interesante espacio de investigación para mucha gente con escasos recursos (estudiantes, doctorandos, etc.). La idea en esta sección es darles difusión a sus trabajos, al menos los que me lleguen, de modo que sus encuestas tengan el máximo número de respuestas posibles y, en la medida de lo posible, estas respuestas vengan de distintos grupos sociales. La frase que da título a este post es de Wilfredo Pareto, uno de los grandes teóricos de las élites que ha habido en sociología. Y refleja la imagen habitual del proceso de cambio social que ha imperado durante gran parte de la historia: un grupo con el poder debe defenderse contra los grupos de advenedizos que se lo quieren quitar. Es el caso de la burguesía sustituyendo a la nobleza como el centro del poder a partir del Renacimiento, por ejemplo. Sin embargo, ¿sigue siendo válida en el siglo XXI?

La frase que da título a este post es de Wilfredo Pareto, uno de los grandes teóricos de las élites que ha habido en sociología. Y refleja la imagen habitual del proceso de cambio social que ha imperado durante gran parte de la historia: un grupo con el poder debe defenderse contra los grupos de advenedizos que se lo quieren quitar. Es el caso de la burguesía sustituyendo a la nobleza como el centro del poder a partir del Renacimiento, por ejemplo. Sin embargo, ¿sigue siendo válida en el siglo XXI? El Emperador se sube a su caravana fastuosa, la gente dispara los fuegos artificiales y la comitiva se pone en marcha con gran pompa y circunstancia. La gente aclama a su paso, le vitorea, le anima. Hasta que, entre toda la gente, un niño dice “¡el Emperador va desnudo!”.

El Emperador se sube a su caravana fastuosa, la gente dispara los fuegos artificiales y la comitiva se pone en marcha con gran pompa y circunstancia. La gente aclama a su paso, le vitorea, le anima. Hasta que, entre toda la gente, un niño dice “¡el Emperador va desnudo!”.